アルマイト染色作業

ブラックのプレートは自分たちでアルマイト染色を行っています。リールによってはどうしてもブラックのプレートを合わせたく、アルマイトと相性の悪い超々ジュラルミンと格闘しながら行っています。

アルマイト染色は染色する対象物(ハンドルのプレート)に電流を流し、表面に無数の小さい穴をあけ、そこに染料を入れることで色が付きます。

ここで重要になってくるのが、対象物の事前の表面処理と電流をきっちり流すこと。表面処理は以前にここで書いたので割愛しますが、先日新たに”電流をきちんと流すための工夫”を行いました。

アルマイトの失敗要因の中で多いのが、電流がきっちり流れなかった事でその後の染色がうまくいかない事。

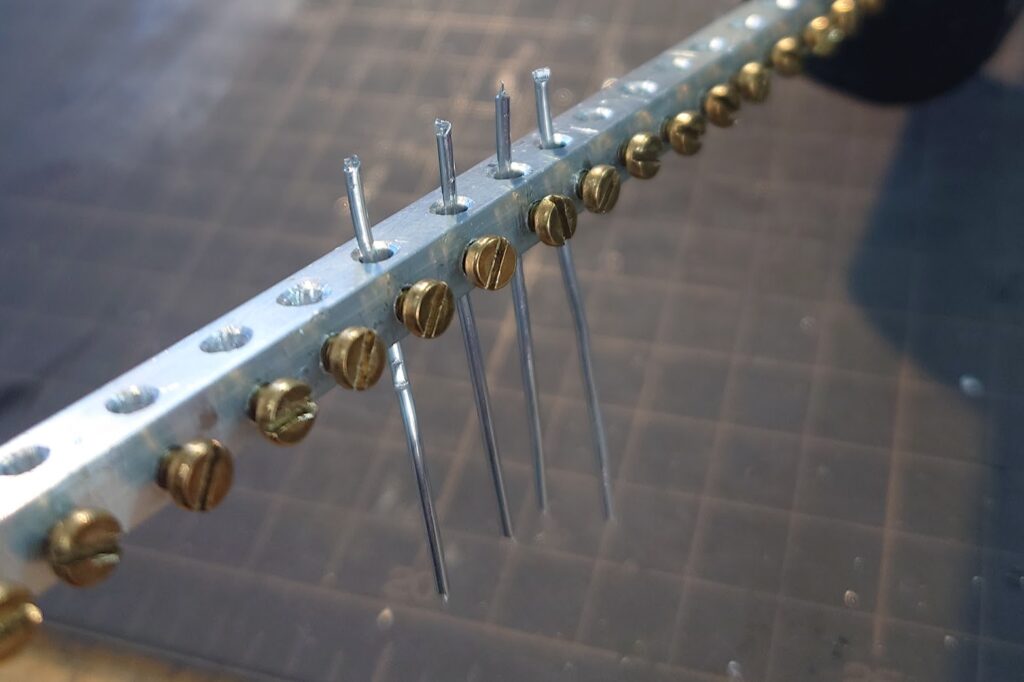

真ん中のアルミの棒に電極を繋ぎ、この棒にハンドルプレートをぶら下げてアルミの線から電気が流すのですが、アルミの棒に幾重にもアルミ線を巻き付けて密着させていたのが、何重にしてもあまり安定せず、

ねじって締めこむとすぐにアルミ線が切れてしまうのと、アルミ線がたくさん必要になって勿体ない事、また、それぞれの作業については間隔を開けずに手早く行わなければならない中で、巻き付けたアルミ線を解く作業の時間が非効率で何とかしたいと思っていました。

写真はすでに加工後のものですが、垂直方向にアルミ線より少し大きい径の穴をあけ、横方向から開けた穴にタップを切って通したアルミ線をネジで押さえるような仕組みにしました。

一度にこんなに沢山アルマイト処理はできないので、穴は多すぎかと思いますが、上側を折り返して隣の穴に入れ、二か所でネジ止めして電流がきちんと流れるように万全にしています。

アルマイトで真っ黒にするので、表面処理はある程度でいいかなと最初は思っていたのですが、元のアルミの状態がそのままアルマイト後の表面に反映されるのでバフ掛けまできちんと行ってから実施しています。

電気がちゃんと流れるように、ハンドルプレートとアルミ線の接点は2か所で取っており、ズレないように竹串で固定しています。また、この”接点”はアルマイト処理がされないので(アルミ線と密着しているため)、

ハンドルピラー取り付け部の穴の内側に接点を設けています。

アルマイト後の状態がこちら。塗装とも違い、”染まっている”雰囲気がとても好きなので準備含めて大変なのですがラインナップに継続して入れています。

艶ありの美しいブラックアルマイトが出来るようになるまで、かなりの数失敗しましたが、艶消しのブラックアルマイトにもいつかチャレンジしたいと思います。

ではまた!